Petit manuel d'autodéfense pour lutter contre les discours climatosceptiques

Nous y avons tous été confrontés un jour, dans une conversation amicale ou familiale, sur les réseaux sociaux ou dans certains médias ; “la crise climatique serait une lubie de scientifiques trop alarmistes, de militants peu objectifs” voire même, pour les plus véhéments, “d’un complot d’envergure internationale”. Pourtant, il semblerait qu’un consensus patiemment construit par des milliers de scientifiques travaillant sur le sujet depuis au moins un demi-siècle, vienne contredire ces croyances. Alors que la parole est encore trop souvent donnée à des personnalités n’étant pas des spécialistes du climat, les opinions finissent par se diffuser et se confondent trop souvent avec les faits. Ce petit manuel d’autodéfense vise à débunker les arguments climatosceptiques les plus fréquents.

- Climatosceptique : Définition

- « L'écologie n'est qu'une opinion »

- « Ce n’est pas aussi grave, le climat a toujours évolué, il s’agit d’un processus naturel ! »

- « La faune et la flore sont capables de s’adapter, c’est la dure loi de l’évolution »

- « Continuons comme avant, les technologies nous sauveront ! »

- « Pourquoi devrions-nous faire des efforts si les autres continuent de polluer ? »

- « J’aimerais bien financer la transition écologique en soutenant les énergies renouvelables mais je n’ai pas encore trouvé la plateforme de crowdfunding éco-responsable qu’il me faut »

- Faut-il débattre avec les climatosceptiques ?

Climatosceptique : définition

Le terme "climatosceptique" a émergé au cours des dernières décennies en réponse aux débats et préoccupations croissants concernant le changement climatique d'origine humaine. L'émergence de ce phénomène s'inscrit dans le contexte d'un consensus scientifique grandissant sur le rôle prépondérant des activités humaines, en particulier les émissions de gaz à effet de serre, dans le réchauffement climatique observé depuis la révolution industrielle.

Historiquement, les premières discussions sérieuses sur le changement climatique remontent aux années 1950 et 1960, avec des préoccupations initiales centrées sur la possibilité d'un refroidissement global. Cependant, au fil des décennies suivantes, la majorité des travaux scientifiques ont convergé vers la réalité du réchauffement climatique lié aux activités humaines. Dans les années 1990, le consensus scientifique sur cette question s'est solidifié, culminant avec la création du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) en 1988.

Le terme "climatosceptique" a commencé à gagner en popularité dans les années 1990 pour décrire ceux qui remettaient en question le consensus scientifique sur le changement climatique d'origine anthropique. Certains individus et groupes, souvent associés à des intérêts industriels ou politiques, ont contesté les conclusions des chercheurs en mettant en doute la validité des données, la fiabilité des modèles climatiques ou même la réalité du réchauffement lui-même.

Il est important de noter que la grande majorité des scientifiques du climat soutiennent la thèse du changement climatique anthropique (voir nos arguments sourcés dans les prochains paragraphes), avec des preuves étayées par des observations concrètes, des modèles climatiques sophistiqués et des analyses approfondies des données historiques.

Toutefois, alors que le stade d'urgence a été dépassé, le débat public persiste, alimenté en partie par des éléments de scepticisme climatique qui, bien que minoritaires dans la communauté scientifique, peuvent influencer les politiques et les opinions publiques.

La lutte contre le changement climatique nécessite donc une compréhension nuancée de ces dynamiques, tout en s'appuyant sur la robustesse scientifique qui soutient la nécessité d'actions concrètes pour atténuer les effets du réchauffement planétaire.

Les parties qui suivent reprennent les éléments de langage habituels des discours climatoscéptiques. Nous essaierons de les déconstruire un par un en les mettant en contradiction avec des hypothèses déjà très largement validés par une grande majorité de la communauté scientifique internationale.

Les méthodes scientifiques résultent d’un processus d'expérimentation rigoureux dont l'objectif est de découvrir les relations de cause à effet en rassemblant et en examinant soigneusement des preuves observables. Ces observations sont ensuite combinées pour valider ou invalider une hypothèse de départ. Certes, les scientifiques peuvent parfois se tromper ou ne pas être d’accord entre eux. C’est pour cela qu’il est nécessaire de publier et de confronter leurs idées auprès d’autres communautés scientifiques. Tout cela a déjà été fait depuis bien longtemps concernant les causes du réchauffement le climatique...

Le groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) fait référence en la matière. Il existe depuis 1988, regroupe 195 états et permet donc de confronter les conclusions de différents laboratoires de recherche à travers le monde.

Mais, on peut remonter encore plus loin avec le Club de Rome, composé de scientifiques, d’économistes et d’industriels qui, dès 1968, avertissaient sur la gravité des risques que la société de consommation faisait peser sur l'humanité.

Remontons encore un peu plus loin... En 1856, la chercheuse américaine Eurinice Foote théorise déjà l’idée selon laquelle des hausses modérées de la concentration en dioxyde de carbone dans l’atmosphère pourraient engendrer un réchauffement global significatif.1 La théorie de ce que l’on nommera plus tard l’effet de serre n’est donc pas une lubie mais un constat mesuré qui repose sur des observations scientifiques datant d’au moins 167 ans.

Aujourd’hui, on estime que 99% des scientifiques sont d’accord sur les causes anthropiques du réchauffement climatique, avec, plus de 10 000 publications universitaires allant dans le même sens.2

Pour autant, les climatosceptiques continuent de remettre en cause ces conclusions. Le terme de « climatosceptique » est par ailleurs galvaudé car, le scepticisme est une doctrine philosophique qui considère que la vérité est inaccessible et qu’il est nécessaire d’adopter une attitude critique à l’égard de toutes les opinions.

C’est, en soit, la posture que les scientifiques ont dû avoir au départ face au dérèglement climatique. Un scientifique doit douter de tout, remettre en cause les opinions pour les confronter aux faits dans cette réalité que nous partageons et où certaines règles physiques et mathématiques s’appliquent. Un scientifique est donc sceptique par essence face à l’opinion là où un « climatosceptique » est sceptique face aux causes, scientifiquement observées, du changement climatique.

En amont, les scientifiques ont donc d’abord admis trois principales hypothèses sur une période donnée :

1) Le climat ne se réchauffe pas du tout

2) Le climat se réchauffe de façon naturelle

3) Le climat se réchauffe à cause de l’activité humaine.

Les études s'avèrent, a posteriori, assez consensuelles et penchent quasiment toutes vers la troisième option. Le fait de douter de cela est un droit, mais ce n’est pas pour autant une vérité.

En psychologie, on parle de biais de confirmation. Le biais de confirmation est la tendance à traiter l'information en l’interprétant de façon à ce qu’elle corresponde à ses propres croyances 3.

L’inverse donc d’une démarche scientifique. Le problème étant que les climatosceptiques les plus médiatisés ont trop longtemps rendu inaudibles les alertes des scientifiques et continuent d’aggraver la situation en entretenant un certain immobilisme politique et sociétal dont il est plus qu’urgent de s’affranchir.

Pour aller plus loin : Eco-anxiété : le sentiment d'impuissance face aux défis environnementaux n’est pas une fatalité

Dans un monde où l'information est omniprésente et pas toujours rigoureuse, il est compréhensible que le doute puisse s'insinuer au sein de l'opinion, surtout à une époque où la crise écologique n'était pas encore observable au quotidien (ce qui est malheureusement en train de changer). Le biais de confirmation est donc une réaction humaine que la science vient ici contredire et qu'il est urgent de prendre en considération.

« Ce n’est pas aussi grave, le climat a toujours évolué, il s’agit d’un processus naturel ! »

Vous avez déjà entendu le fameux : « Il a neigé en Avril, où est le réchauffement climatique ? ». Cette erreur consiste à confondre la météo avec le climat, deux choses pourtant radicalement différentes.

Depuis quelques années, cet argument tend à perdre de sa vitalité tant les épisodes de sécheresse, les canicules ou les inondations, ont tristement démontré que le dérèglement était une réalité avec laquelle nous allions devoir composer.

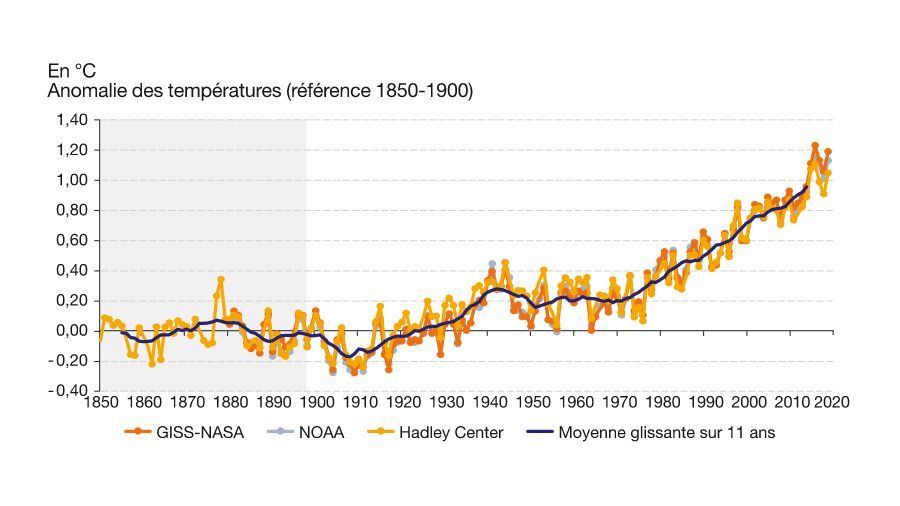

En effet, la température globale du climat (c’est-à-dire le calcul des températures moyennes partout sur le globe et sur une période donnée) augmente bel et bien, cela ne fait aucun doute.4

Or, certains pensent encore que l’augmentation de 2 ou 3 degrés des températures planétaires moyennes d’ici 2100 seraient viables. Pas si certain. Le dernier rapport du GIEC estime que le maintien du changement climatique en dessous de 1,5°C permettrait seulement de limiter des effets déjà ressentis partout sur le globe. L'équilibre climatique ayant permis l’avènement de la vie telle que nous la connaissons est le résultat d’un très long processus. Son fonctionnement repose sur des dynamiques interdépendantes que le développement exponentiel de l’activité humaine est venu bousculer en seulement un siècle.

Pour aller plus loin : La transition écologique moins coûteuse que l’inaction et le maintien du système actuel

On sait donc aujourd’hui que l’augmentation des températures terrestres moyennes provoque la fonte accélérée des glaciers et des calottes glaciaires et causera, à terme, une montée des eaux mettant en péril les îles et les zones côtières densément peuplées.

La hausse des températures et l’augmentation du taux d’humidité rendront des régions entières inhabitables, provoquant de grandes vagues migratoires et des conflits géopolitiques pour l’accès aux ressources vitales comme l’eau. Les rendements agricoles seront compromis car, on le sait, la chaleur perturbe les plantes et favorise l'apparition des parasites, etc.

Pour en savoir plus, le dernier rapport du GIEC rédigé par 270 scientifiques de 67 pays différents est édifient.

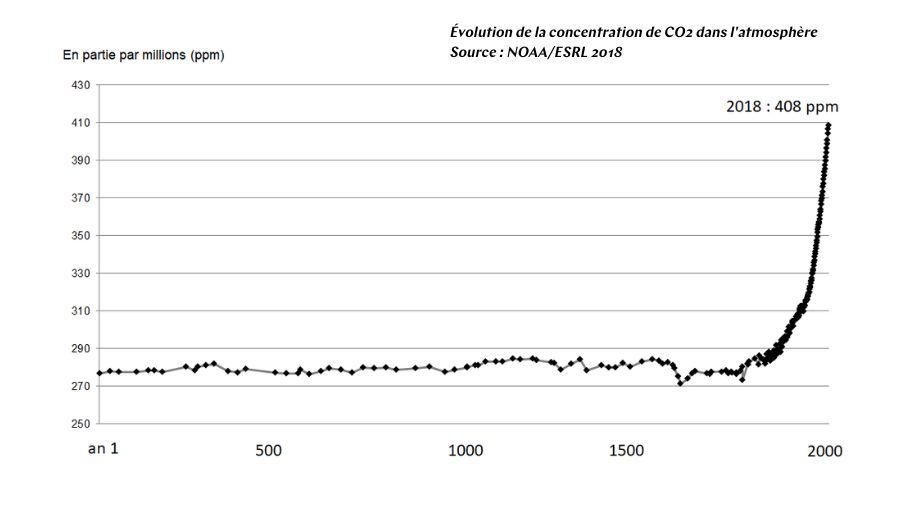

S’il est en effet prouvé que la terre a bel et bien connu des épisodes de réchauffement climatique par le passé, les analyses scientifiques ont démontré que la concentration de gaz à effet de serre actuelle s’était opérée en bien trop peu de temps pour être d’origine naturelle.

En effet, la température moyenne de la Terre a augmenté plus rapidement depuis 1970 qu’au cours des 2000 dernières années et l’océan s’est réchauffé plus rapidement au cours du 20e siècle qu’en 11 millénaires.5

En outre, il est démontré que le CO2 actuel provient essentiellement de la combustion de charbon et du pétrole et que la production d’électricité est le premier secteur responsable du réchauffement climatique (40 %)6.

Chez Lumo, nous mettons à disposition les outils de financement participatif permettant d’encourager le développement des énergies renouvelables pour lutter contre ce constat qui n’est pas une fatalité !

Soutenez la transition énergétique

« La faune et la flore sont capables de s’adapter, c’est la dure loi de l’évolution »

Oui les espèces savent s’adapter à leur milieu et à leur environnement mais ce processus se fait généralement sur plusieurs siècles voire sur plusieurs millénaires.

Or, les débuts de l’ère industrielle datent de la seconde moitié du 19ème siècle avec une accélération de la société de consommation dès la moitié du 20ème siècle pour les pays occidentaux et un peu plus tard partout à travers le monde.

Preuve en est, 68% des animaux vertébrés ont disparu en cinquante ans d’après la WWF7.

L’être humain a imposé à la nature de s’adapter à lui, il n’a pas fait l’inverse contrairement à l’intégralité des autres espèces. Or, nous l’oublions trop souvent, l’être humain est un élément comme un autre de ce complexe enchevêtrement d’écosystèmes qui composent son environnement. Il dépend tout autant de son équilibre que les autres espèces. Lui aussi sera exposé à sa propre extinction s’il ne trouve pas rapidement un moyen de cohabiter avec les autres formes de vie. Par ailleurs, et pour donner partiellement raison à la citation de ce paragraphe, il est vrai que la nature saura très bien s'adapter sans la présence de l'être humain...

« Continuons comme avant, les technologies nous sauveront ! »

Certaines technologies pourront en effet nous aider dans la transition écologique pour compenser nos erreurs passées seulement si nous allons vers plus de sobriété et si nous changeons nos modes de consommation.

Nous pensons à certaines cleantech ou encore à la possibilité de stocker l’électricité produite par les énergies renouvelables afin de se passer totalement des énergies fossiles ou du nucléaire (nous n’y sommes pas encore mais certains scientifiques y travaillent !).

Finalement, une technologie est utile mais tout dépend à quoi elle sert et quelles ressources sont nécessaires pour la produire. Mais, ce qui est certain, c’est qu’aucune technologie ne pourra transformer les ressources limitées en ressources infinies ni simuler des écosystèmes dont l’équilibre s’est fait en plusieurs millions d’années.

« Pourquoi devrions-nous faire des efforts si les autres continuent de polluer ? »

« La France produit 1% des GES, la Chine 28% » 8. C’est vrai, la Chine est aujourd’hui le premier émetteur de CO2 au monde devant les Etats-Unis (14%). Mais la Chine c’est aussi 20 fois plus d’habitants que la France et environ 1/5 de la population mondiale. Ses émissions ont triplé en l’espace de seulement 30 ans.9

Dans les années 60, la Chine n’était pourtant pas le pays le plus pollueur du monde. Certes, avec la mondialisation et le développement des pays émergents, ces émissions ont augmenté à travers le monde entier.

Sur 2 450 milliards de tonnes de carbone émises depuis 1850, l’Amérique du Nord est responsable de 27 % d’entre elles, l’Europe de 22 %, la Chine de 11 %, l’Asie du Sud et du Sud-Est de 9 %, la Russie et l’Asie centrale de 9 %, l’Asie de l’Est (dont le Japon) de 6 %, l’Amérique latine de 6 %, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord de 6 % et l’Afrique subsaharienne de 6 %.10

Mais la responsabilité reste collective surtout si nous intégrons dans les calculs tous les produits importés de l’étranger. Depuis cet angle, les chiffres ne sont plus tout à fait les mêmes quant à la responsabilité des GES... Consommer autrement, c’est aussi faire évoluer les façons de produire. Il n’est plus possible de penser le monde en vase clos car les écosystèmes, eux, ne fonctionnent pas de cette façon.

« J’aimerais bien financer la transition écologique en soutenant les énergies renouvelables mais je n’ai pas encore trouvé la plateforme de crowdfunding éco-responsable qu’il me faut »

Bon... ok, celle-ci, nous l’avons inventé. Parce qu'il est impossible de sauver le climat individuellement, des actions collectives concrètes sont nécéssaires. Il existe de nombreuses façons de soutenir la transition écologique.

Chez Lumo, nous avons décidé de transformer l'épargne en geste citoyen pour accélérer le développement des énergies renouvelables. N’hésitez pas à contacter nos équipes qui se feront un plaisir de vous répondre : support@lumo-france.com

Faut-il débattre avec les climatosceptiques ?

Question épineuse qui soulève des considérations à la fois scientifiques, sociales et politiques. Certains vous diront que l'heure n'est plus au débat et que, étant donné l'écrasante majorité des études scientifiques allant dans le sens d'une cause anthropique quant à la crise environnementale que nous traversons, il faut désormais agir.

Toutefois, dans nos cercles amicaux et familiaux, il reste complexe de rompre nos liens avec des gens que nous estimons et qui, pourtant, ne prennent pas au sérieux les risques encourus par l'humanité.

À titre personnel, l'auteur de cet article vous dira que prendre le temps d'expliquer les choses calmement, même si c'est la centième fois, est un petit acte du quotidien pour faire bouger les choses. Si la personne n'est toujours pas receptive, peut être que le débat suscitera au moins le doute... La sensibilisation est un très long chemin à parcourir et les transformations sociétales profondes se font sur le long terme.

Certaines personnes n'ont pas les ressources économiques nécessaires pour vivre plus durablement. Cela ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas agir à leur niveau, bien au contraire, mais qu'il est difficile de se procurer des produits bio ou d'utiliser les mobilités douces quand on vit loin des bassins d'emploi ou quand, tout simplement, nous n'en avons pas les moyens.

Dans ce type discussion, il faut éviter la posture moralisatrice, prendre en considération le parcours de vie des individus et essayer de s'en tenir aux faits. À défaut d'une plannification écologique nationale et internationale ambitieuse, les moindres paroles échangées, les moindres petites actions collectives, sont autant de briques qui pèseront peut-être dans la balance pour accélérer le changement.

Paradoxalement, il est vrai que nous n'avons plus le temps d'attendre et il est clairement inutile de donner de l'énergie et du temps à des médias ou des personnalités influentes qui ne changeront pas d'avis, soit par conviction soit par intérêt politique et/ou économique.

Il s'agit d'un choix de société qui oppose inoxerablement deux mondes et deux orientations radicalement différentes. Alors, essayons de faire de notre mieux.

Source :1 https://archive.org/details/mobot31753002152491/page/381/mode/2up?view=theater2 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac29663 https://www.britannica.com/science/confirmation-bias4 https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-rechauffement-climatique-en-france-sannonce-pire-que-prevu5 https://www.insee.fr/fr/statistiques/3303327?sommaire=33534886 https://www.un.org/fr/chronicle/article/le-role-des-combustibles-fossiles-dans-un-systeme-energetique 7 https://www.wwf.fr/rapport-planete-vivante8 https://www.france24.com/fr/france/20221109-1-des-%C3%A9missions-de-co2-la-france-est-elle-vraiment-un-petit-pollueur-%C3%A0-l-%C3%A9chelle-mondiale9 https://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-are-historically-responsible-for-climate-change/